「業務を効率化したい」 、「新しいAIアプリを素早く立ち上げたい」

このような課題を解決するために、Difyやn8nといったツールの導入を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし、両者は似ているようでいてその思想や得意分野は全く異なります。

「自分の目的には、結局どちらが最適なのだろう?」

「クラウド版とセルフホスト版、トータルコストはどれくらい違うの?」

この記事では、そんな疑問に全てお答えします。結論から言うと、Difyは『AIの頭脳』を作るツール、n8nは『様々なツールをつなぐ神経網』を作るツールです。

この記事を最後まで読めば、両者の本質的な違いを理解し、あなたのプロジェクトに最適なツールを自信を持って選択できるようになります。さらに、セルフホストまで考慮した具体的な導入コストや、実践的な連携方法まで詳しく解説します。

Difyとn8nの基本を理解する:AI頭脳と自動化の神経網

まず最初に、Difyとn8nがそれぞれどのようなツールなのか、その基本的な概念とコアコンセプトの違いを明確にしておきましょう。この違いを理解することが、適切なツール選びの第一歩となります。

Difyとは?- AIアプリケーション開発のオールインワン基盤

Dify(ディフィーと読みます)は、LLM(大規模言語モデル)を活用したAIネイティブなアプリケーションを、驚くほど簡単に開発できるプラットフォームです。プログラミングの知識が少なくても、直感的なGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)上で、高機能なAIチャットボットやコンテンツ生成ツールなどを構築できます。

Difyの最大の特徴は、プロンプトの設計・管理、コンテキスト(文脈)の維持、RAG(Retrieval-Augmented Generation)を用いた外部ナレッジ連携といった、AIアプリ開発に不可欠な機能を一つにまとめている点です。まさに、AIアプリケーションの「頭脳」部分を司る、強力な開発・運用基盤と言えるでしょう。

n8nとは?- ワークフローを自動化する万能ハブ

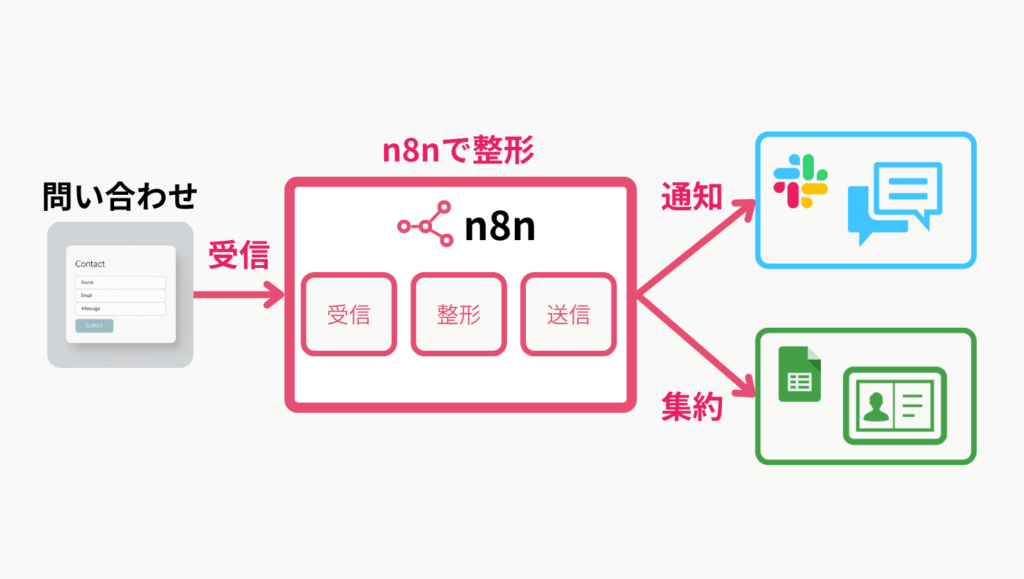

n8n(エヌ・エイト・エヌと読みます)は、様々なWebサービスやAPI、データベースをノードと呼ばれるブロックでつなぎ合わせ、一連の業務プロセスを自動化するためのツールです。例えば、「Webサイトの問い合わせフォームから投稿があったら、その内容をSlackに通知し、同時にお客様情報をスプレッドシートに記録する」といった定型業務を自動化できます。

400種類を超える豊富な連携先(ノード)が標準で用意されており、プログラミングの知識がなくても複雑なワークフローを構築できるのが強みです。Difyが「考える」役割なら、n8nは様々なツールに指示を出し、情報を伝達する「神経網」の役割を担います。

コアコンセプトの決定的な違い

ここまでで分かるように、両者は似て非なるツールです。Difyの主役はあくまで「AI」であり、AIとの対話やAIによるコンテンツ生成を中心に設計されています。一方、n8nの主役は「自動化ワークフロー」そのものであり、タスクの自動実行と多種多様なツール間のデータ連携に特化しています。この思想の違いが、後述する機能や最適なユースケースの差に直結しているのです。どちらが優れているという話ではなく、解決したい課題に応じて使い分けることが重要です。

【機能・料金・UI】Difyとn8nを徹底比較

両者の基本的な概念を理解したところで、次に機能、料金、UI(使いやすさ)の3つの観点から、より具体的に比較していきます。どちらがあなたの要件に合致するか、詳細に見ていきましょう。

機能比較:得意なことは何か?

Difyとn8nの機能的な違いを以下の表にまとめました。それぞれの得意分野が一目でわかるはずです。

| 比較項目 | Dify | n8n |

|---|---|---|

| 主な用途 | AIチャットボット、AIコンテンツ生成ツールの開発・運用 | 業務プロセスの自動化、API連携、データ同期 |

| 中心機能 | プロンプトエンジニアリング、RAG、Agent機能、ログ分析 | 数百種類のサービス連携ノード、データ変換・分岐・ループ |

| プロンプト管理 | 非常に強力。 バージョン管理やテンプレート化など高度な機能を持つ。 | 限定的。テキストとして扱うことは可能。 |

| 外部ツール連携 | WebhookやAPIツール経由で可能だが、限定的。 | 非常に強力。 400種類以上の公式連携ノードを持つ。 |

| データ処理 | AIとの対話データ(コンテキスト)管理に特化。 | JSONデータのマッピング、変換、フィルタリングなど柔軟に対応。 |

| UIデザイン | AIとの対話やワークフローを直感的に構築できるモダンなUI。 | ワークフロー全体を俯瞰しやすいノードベースのエディタ。 |

この表からわかる通り、AIモデルを深く制御し、賢いAIアプリを作りたいのであればDifyが最適です。一方で、Slack、Google Workspace、CRMなど、既存の様々なツールを繋ぎ合わせて定型業務をなくしたいのであれば、n8nに軍配が上がります。

料金比較:クラウド版とセルフホスト版のコストを分析

コストはツール選定における重要な要素です。Difyとn8nはどちらもクラウド版と、自身でサーバーを立てて運用するセルフホスト版を提供しています。

| プラン種類 | Dify(公式サイト) | n8n(公式サイト) |

|---|---|---|

| クラウド版 | Free(Sandbox): 月200回のLLMコールまで無料。 Professional: 月額$59~。月5,000メッセージ。チームメンバー3名利用や追加機能。 Team: 月額$159~。月10,000メッセージ。チームメンバー50人。 |

Starter: 月額€20~。アクティブワークフロー5。月2500実行まで。 Pro: 月額€50〜。アクティブワークフロー15。月10,000実行まで。 Enterprise: 要問い合わせ。高度なセキュリティ要件に対応。 |

| セルフホスト版 | ソフトウェアは無料(オープンソース)。 サーバー代、メンテナンスコストが別途必要。 |

ソフトウェアは無料(オープンソース)。 サーバー代、メンテナンスコストが別途必要。 |

クラウド版は手軽に始められる反面、利用量に応じたコストがかかります。特にDifyはメッセージ数、n8nはワークフローの実行回数が課金の基準となるため、利用頻度が高い場合は注意が必要です。セルフホスト版はソフトウェア自体が無料なのが魅力ですが、後述するサーバー代や見えないコストも考慮する必要があります。

【深掘り】セルフホストのトータルコストは本当に安いのか?

「セルフホストなら無料」という言葉に魅力を感じるエンジニアは多いでしょう。しかし、本当にクラウド版より安く済むのでしょうか?ここでは、サーバー費用と見落としがちな「隠れコスト」について深掘りします。

主要クラウドサービスでの月額費用シミュレーション

Difyとn8nをセルフホストで安定稼働させるためには、ある程度のサーバースペックが必要です。ここでは、代表的なクラウドサービスであるAWS(Amazon Web Services)を利用した場合の、最低限推奨されるスペックでの月額費用を試算してみましょう。

- n8nの場合:

- 推奨スペック: 2vCPU, 4GB RAM

- AWSインスタンス例: t3.medium

- 月額費用目安: 約$40〜$60 (OSやストレージ費用含む)

- Difyの場合:

- 推奨スペック: 2vCPU, 4GB RAM(本体) + ベクトルDBなど

- AWSインスタンス例: t3.medium + 関連サービス

- 月額費用目安: 約$60〜$100

Difyはナレッジベース機能(RAG)を利用するために、WeaviateやQdrantといったベクトルデータベースを別途稼働させる必要があります。そのため、n8nに比べてサーバー構成が複雑になり、コストも高くなる傾向にあります。

見落としがちな「隠れコスト」 ・・・メンテナンス工数

サーバー費用以上に考慮すべきなのが、目に見えないメンテナンス工数です。セルフホストを選択した場合、以下のような作業を自分自身で行う必要があります。

- 初期構築: OSの設定、Docker環境の構築、ドメインやSSL証明書の設定

- 定期アップデート: Difyやn8n本体のバージョンアップ、セキュリティパッチの適用

- 監視・障害対応: サーバーのリソース監視、エラー発生時の原因調査と復旧

- バックアップ: 定期的なデータバックアップと、いざという時のリストア手順の確立

これらの作業には専門知識が必要な上、相応の時間がかかります。もしあなたの時給が5,000円だとして、月に5時間メンテナンスに費やせば、それだけで25,000円の人件費がかかっている計算になります。単純なサーバー代だけでなく、自身の時給換算でのメンテナンス工数も考慮して、クラウド版とセルフホスト版のどちらがトータルで得かを判断することが極めて重要です。

【目的別】Difyとn8nの具体的なユースケース

理論的な比較だけでなく、実際にどのようなことができるのか、具体的な活用例を見ることで、より深くツールを理解できます。ここでは、Difyとn8nがそれぞれ活躍する代表的なシーンを紹介します。

Difyが活躍するシーン:AIを活用したアプリケーション開発

Difyの強みは、AIを中心とした対話型・生成型のアプリケーション開発にあります。

- 社内向けナレッジベース検索ボット:

社内の膨大なドキュメント(規定集、マニュアルなど)をDifyのナレッジベースに登録。社員が自然言語で質問すると、AIが関連箇所を探し出して的確に回答するチャットボットを構築できます。これにより、情シスや総務への問い合わせを大幅に削減可能です。 - Web記事の自動生成ツール:

キーワードやテーマをいくつか入力するだけで、記事の構成案から本文の下書きまでを自動生成するツールを作成できます。ライターやマーケターのコンテンツ作成業務を効率化し、生産性を飛躍的に向上させます。 - 顧客からの問い合わせ一次対応チャットボット:

Webサイトに設置し、顧客からのよくある質問(FAQ)に24時間365日自動で回答。複雑な問い合わせやクレームなど、有人対応が必要なケースのみを担当者へエスカレーションすることで、カスタマーサポートの負担を軽減します。

n8nが活躍するシーン:定型業務の徹底的な自動化

n8nは、日々繰り返される面倒な定型業務を自動化するシナリオで真価を発揮します。

- 問い合わせフォームからSlackへの通知:

Webサイトのフォームに投稿があった瞬間に、その内容を整形してSlackの営業チーム用チャンネルに即時通知。リードへの迅速なアプローチを可能にし、機会損失を防ぎます。 - 毎日のレポート作成とメール送信:

Google Analyticsや自社データベースから前日の売上データを自動で取得。データをグラフ化・整形してスプレッドシートにまとめ、関係者全員に毎朝定時にメールで送付。レポート作成業務から完全に解放されます。 - CRMとMAツールのデータ同期:

営業担当者がCRM(顧客管理システム)に新しい顧客情報を登録すると、その情報をトリガーにして、マーケティングオートメーション(MA)ツールにも自動でリード情報を同期。手作業による入力ミスや二重管理の手間をなくします。

発展編:Difyとn8nを連携させる最強の自動化術

Difyとn8nは、それぞれ単体でも強力なツールですが、両者を連携させることで、その可能性はさらに広がります。それぞれの「得意」を組み合わせることで、単体では実現不可能な高度な自動化システムを構築できるのです。

なぜ連携させるのか?それぞれの「得意」を活かす

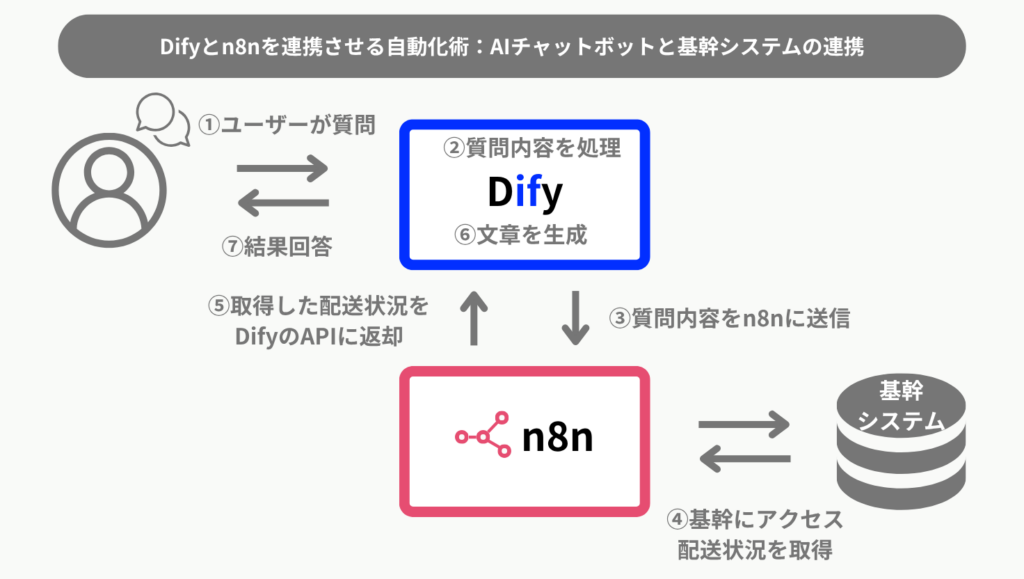

連携の基本的な考え方は、企画書のコアメッセージでもお伝えした通り、Difyに「AI頭脳」として思考・判断させ、その結果をn8nに渡して「神経網」として具体的なアクションを実行させるというものです。

例えば、DifyはSlackに直接通知する機能は持っていませんが、Webhookを呼び出すことはできます。一方、n8nはWebhookを受け取って、Slack通知、メール送信、データベース更新など、ありとあらゆる操作が可能です。この2つを繋ぐことで、DifyのAIが下した判断に基づき、n8nが様々な実世界のタスクを自動実行する、という強力な連携が実現します。

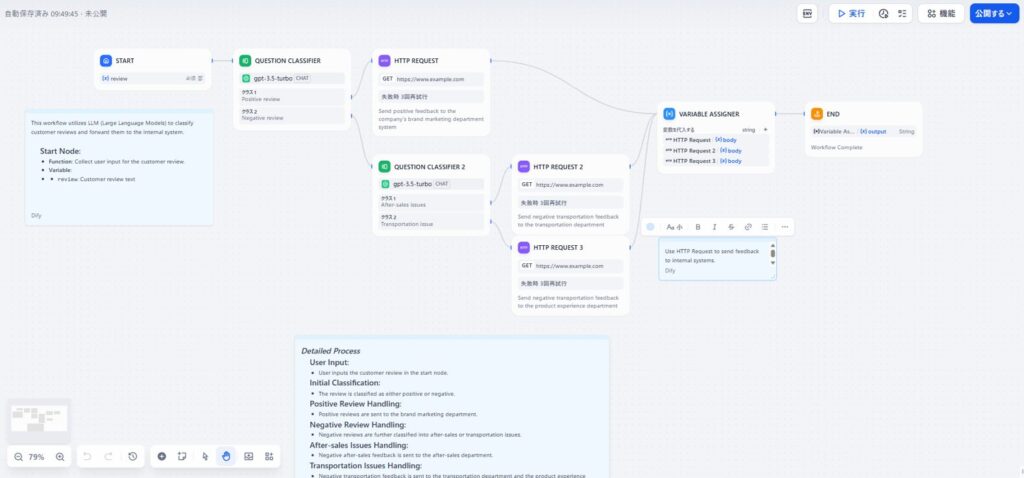

連携パターン例:AIチャットボットと基幹システムの連携

具体的な連携例を見てみましょう。あるECサイトの顧客が、Difyで作られたAIチャットボットに「先週注文した商品の配送状況を教えてください」と質問したとします。

- ユーザーがDifyに質問: ユーザーがチャット画面から配送状況について質問します。

- Difyがn8nを呼び出し: Difyは質問内容(特に注文番号などの情報)を含んだWebhookをn8nに向けて送信します。

- n8nが基幹システムにアクセス: Webhookを受け取ったn8nは、ワークフローを開始。社内の受注管理データベースや配送システムのAPIにアクセスし、注文番号をキーに配送状況を取得します。

- n8nがDifyに結果を返却: n8nは取得した配送状況データ(例:「発送済み、追跡番号: XXX」)を、DifyのAPIに送り返します。

- Difyがユーザーに回答: データを受け取ったDifyは、それを自然で丁寧な文章に変換し、「お問い合わせの件ですが、商品はすでに発送済みです。追跡番号はXXXとなります」とユーザーに回答します。

このように、AIによる自然言語理解(Dify)と、外部システムとのデータ連携(n8n)を組み合わせることで、非常に高度で実用的な自動化ソリューションを構築できるのです。

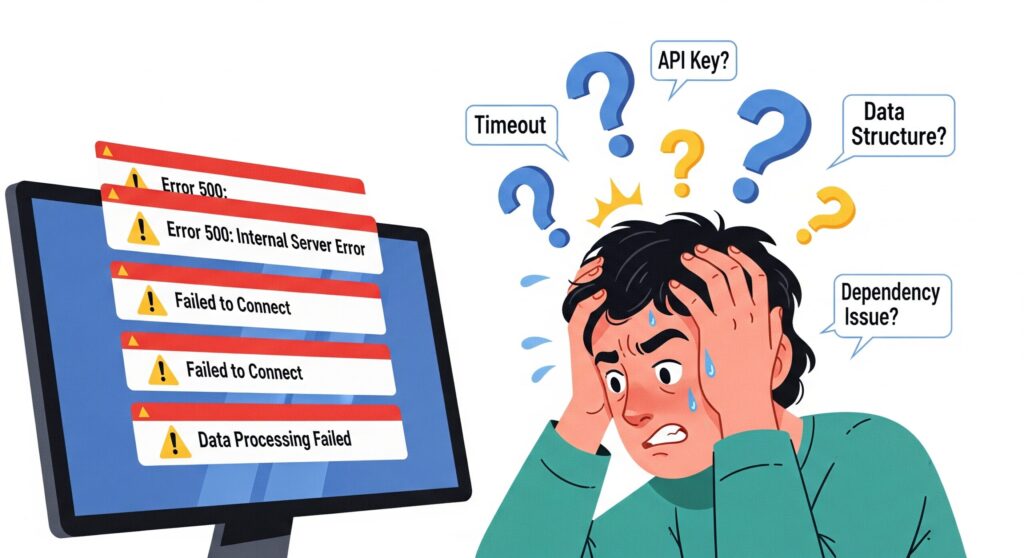

【失敗談】導入前に知っておきたいハマりどころ

ツール導入には、予期せぬトラブルや設定の罠がつきものです。ここでは、実際に両ツールを運用する中で初心者が陥りがちな「ハマりどころ」と、その対策を共有します。事前に知っておくことで、あなたの貴重な時間を節約できるはずです。

Dify初心者がつまずくポイント

Difyは比較的新しいツールであり、特にセルフホスト版では設定に戸惑うことがあります。

- APIキーの管理:

OpenAIなどのモデルプロバイダーのAPIキーを管理画面で設定しますが、これを直接入力するのはセキュリティ上推奨されません。キーが漏洩するリスクがあるため、サーバーの環境変数として設定し、Difyからそれを読み込む方法がベストプラクティスです。設定方法が少し複雑なため、初心者がつまずきやすいポイントです。 - ナレッジベースの精度:

ドキュメントをアップロードしてナレッジベースを作成しても、期待通りの回答が得られないことがあります。これは、ドキュメントの分割方法(チャンキングサイズやオーバーラップ)が適切でない場合が多いです。回答精度を上げるには、この設定を何度も調整し、最適な値を見つける試行錯誤が必要になることを覚えておきましょう。

n8n初心者がつまずくポイント

n8nは多機能な分、データの扱いでつまずくケースがよく見られます。

- Webhookのタイムアウト:

外部からのWebhookをトリガーにする際、その後の処理に時間がかかりすぎると、Webhookの送信元がタイムアウトエラーを起こすことがあります。このような場合は、一旦すぐに「処理を受け付けました」という応答を返し、実際の重い処理は非同期で実行するといったワークフロー設計の工夫が必要です。 - データ構造の不一致:

n8nのワークフローで最も一般的なエラーは、ノード間で受け渡すJSONデータの構造が合わないことです。例えば、前のノードからは{"customer": {"name": "田中"}}というデータが来るのに、次のノードは{"username": "田中"}を要求する、といったケースです。この解決には、「Code」ノードを使ってJavaScriptでデータを加工したり、「Set」ノードでキー名を変更したりするスキルが必須になります。

まとめ:あなたの目的に最適なのはどっち?

ここまで、Difyとn8nを様々な角度から比較してきました。最後に、この記事の要点をまとめ、あなたがどちらのツールを選ぶべきか、最終的な判断を下すための指針を示します。

Difyは「AIの頭脳」、n8nは「自動化の神経網」です。両者は競合するツールではなく、目的の異なる、そして時には連携し合う強力なパートナーとなり得ます。AIを中心とした対話型アプリケーションやコンテンツ生成ツールを開発したいのであればDifyを、既存の様々なツールを連携させて日々の定型業務を自動化したいのであればn8nを選ぶのが基本的な考え方です。そして、AIの判断結果をトリガーに複雑な業務プロセスを動かしたいのであれば、両者の連携が最も強力な選択肢となるでしょう。

この記事が、あなたの課題解決に最適なツールを選ぶための一助となれば幸いです。まずは両方のクラウド版無料プランを試してみて、その思想と操作感を肌で感じてみることを強くおすすめします。