「社内のドキュメントを学習させたAIチャットボットを作りたいけど、何から始めればいいかわからない…」

「LangChainはコーディング量が多くて挫折しそう…もっと手軽なツールはないの?」

「Difyが良さそうだけど、日本語の情報が少なくて、環境構築でつまずいてしまった…」

このような悩みを抱えていませんか? 生成AI、特にRAG(Retrieval-Augmented Generation)技術への注目は日々高まっていますが、その実装には専門知識や開発工数が必要で、ハードルが高いと感じる方も多いでしょう。

しかし、ご安心ください。本記事で紹介する「Dify」を使えば、複雑なコーディングはほぼ不要で、誰でも驚くほど簡単に高精度なRAGアプリケーションを開発できます。

この記事では、DifyのRAG機能に焦点を当て、基本概念から、すぐに試せるクラウド(SANDBOX)環境とDockerを使ったローカル環境の2パターンの構築方法、具体的なアプリ開発手順、そして精度をさらに高める実践的なチューニング方法まで、豊富なスクリーンショット付きで徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたはDify RAGの全体像を理解し、自力で簡単なRAGチャットボットを構築できるようになっているはずです。「これなら自分でも作れる!」という自信を持って、AI活用の第一歩を踏み出しましょう。

Dify RAGとは? LLM開発を劇的に変えるノーコードRAGの全貌

まずは、DifyとRAGの基本について理解を深めましょう。なぜ今、Difyがこれほどまでに注目を集めているのか、その核心に迫ります。

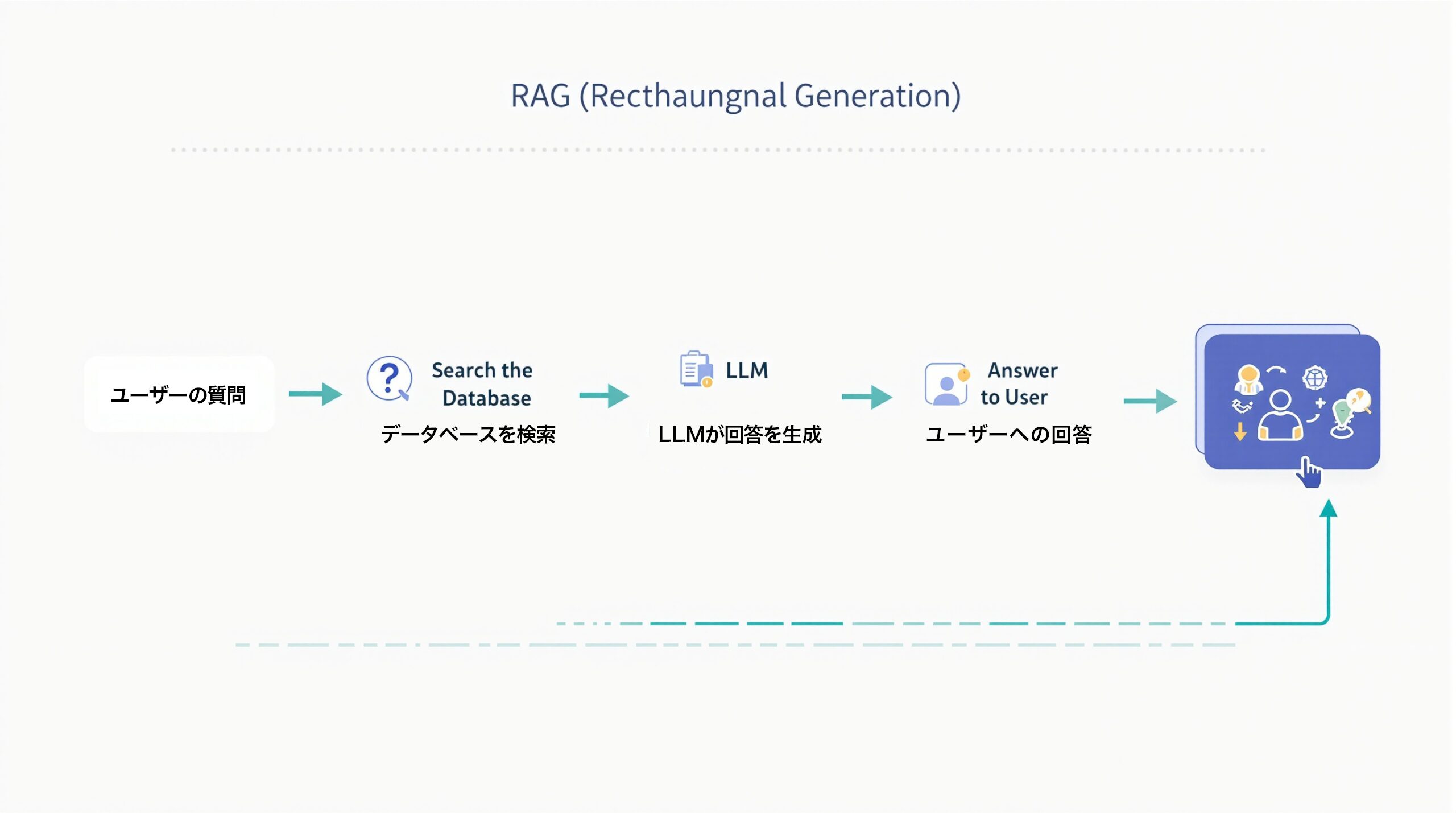

そもそもRAG(Retrieval-Augmented Generation)とは?

RAG(Retrieval-Augmented Generation)とは、日本語で「検索拡張生成」と訳される技術です。これは、ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)が回答を生成する際に、あらかじめ用意した専門的なデータ(社内マニュアル、製品情報、論文など)を参照させる仕組みのことを指します。LLMは非常に賢いですが、学習データに含まれていない最新情報や社外秘の内部情報には答えられません。また、事実に基づかないもっともらしい嘘をつく「ハルシネーション」という課題もあります。RAGは、ユーザーからの質問に関連する情報をデータベースから検索(Retrieval)し、その情報をヒントとしてLLMに与えることでこれらの課題を解決し、より正確で特定の文脈に沿った回答を生成(Generation)させることが可能になるのです。

Difyが注目される理由とRAGの仕組み

Difyは、LLMを活用したAIネイティブアプリを迅速に開発・運用するためのオープンソースプラットフォームです。RAGをはじめとする複雑なAIアプリケーションを、驚くほど手軽に構築できることから世界中の開発者から注目を集めています。その最大の理由は、直感的なGUIを通じてノーコード・ローコードで開発できる圧倒的なスピード感にあります。さらに、プロンプトエンジニアリングから運用管理までを一つにまとめたオールインワンのLLMOps基盤であり、商用利用可能な点も大きな魅力です。

DifyにおけるRAGの仕組みは、以下の流れで処理されます。

- ナレッジの準備: AIに参照させたいドキュメント(PDF, TXT等)をDifyにアップロードします。

- 埋め込み: ドキュメントは意味のある塊(チャンク)に分割され、ベクトルという数値データに変換後、ベクトルDBに保存されます。

- 検索: ユーザーの質問もベクトル化され、DB内で意味的に近いチャンクを検索します。

- 生成: 検索で得られたチャンクを文脈情報として質問と一緒にLLMへ渡し、精度の高い回答を生成させます。

Difyはこれら一連の複雑な処理を自動化してくれるため、開発者はデータを用意するだけでRAGを実装できるのです。

DifyとLangChainの比較|結局どっちを使えばいい?

LLMアプリケーション開発の文脈で、Difyとしばしば比較されるのが「LangChain」です。どちらも強力なツールですが、思想や得意な領域が異なります。ここでは両者を比較し、どのような場合にどちらを選ぶべきかを解説します。

アプリケーション志向のDify vs フレームワーク志向のLangChain

Difyは、GUIベースの操作が中心の「アプリケーション志向」のプラットフォームです。エンジニアでなくても直感的にAIチャットボットなどの「動くアプリケーション」を素早く構築することに重きを置いています。完成したアプリはすぐに使えるAPIとして提供され、運用管理機能も充実しているのが特徴です。

一方、LangChainはPythonやTypeScriptのコードを通じてLLMや外部ツールを柔軟に組み合わせるための「ライブラリ/フレームワーク志向」のツールです。自由度が非常に高い反面、すべてをコードで記述する必要があるため、学習コストや開発工数はDifyに比べて大きくなる傾向があります。

ユースケース別のおすすめは?【比較表】

どちらのツールが最適かは、目的や開発チームのスキルセットによって異なります。以下の比較表を参考に、自身のプロジェクトに合ったツールを選びましょう。

| 比較項目 | Dify | LangChain |

|---|---|---|

| 主な用途 | AIアプリの高速プロトタイピング、ノーコード/ローコードでの開発・運用 | カスタムAIロジックの構築、柔軟で複雑なAIチェーンの開発 |

| 操作方法 | GUI中心(Webインターフェース) | コード中心(Python/TypeScript) |

| 開発スピード | 非常に速い | 比較的時間がかかる |

| 学習コスト | 低い | 高い |

| カスタマイズ性 | やや低い(GUIの範囲内) | 非常に高い |

| 運用機能 | 充実(ログ分析、アノテーション等) | 限定的(自前で構築する必要あり) |

| おすすめのユーザー | 非エンジニア、企画者、高速でPoCを進めたいエンジニア | 複雑な要件を持つ開発者、AIのコアロジックを深く制御したいエンジニア |

結論として、「まずは手軽にRAGを試したい」「素早く動くものを作って検証したい」という場合はDifyが最適です。一方で、「独自の複雑なデータ処理や複数のAIモデルを連携させるなど、フレームワークの根幹からカスタマイズしたい」という高度な要件がある場合にはLangChainが適していると言えるでしょう。

Dify RAGアプリ開発の始め方|2つの環境構築方法

Difyを始めるには、主に2つの方法があります。ここでは、環境構築が不要ですぐに試せる「クラウド環境」と、自身で管理できる「ローカル環境」の構築手順をそれぞれ解説します。目的に合わせて好きな方を選んで進めてください。

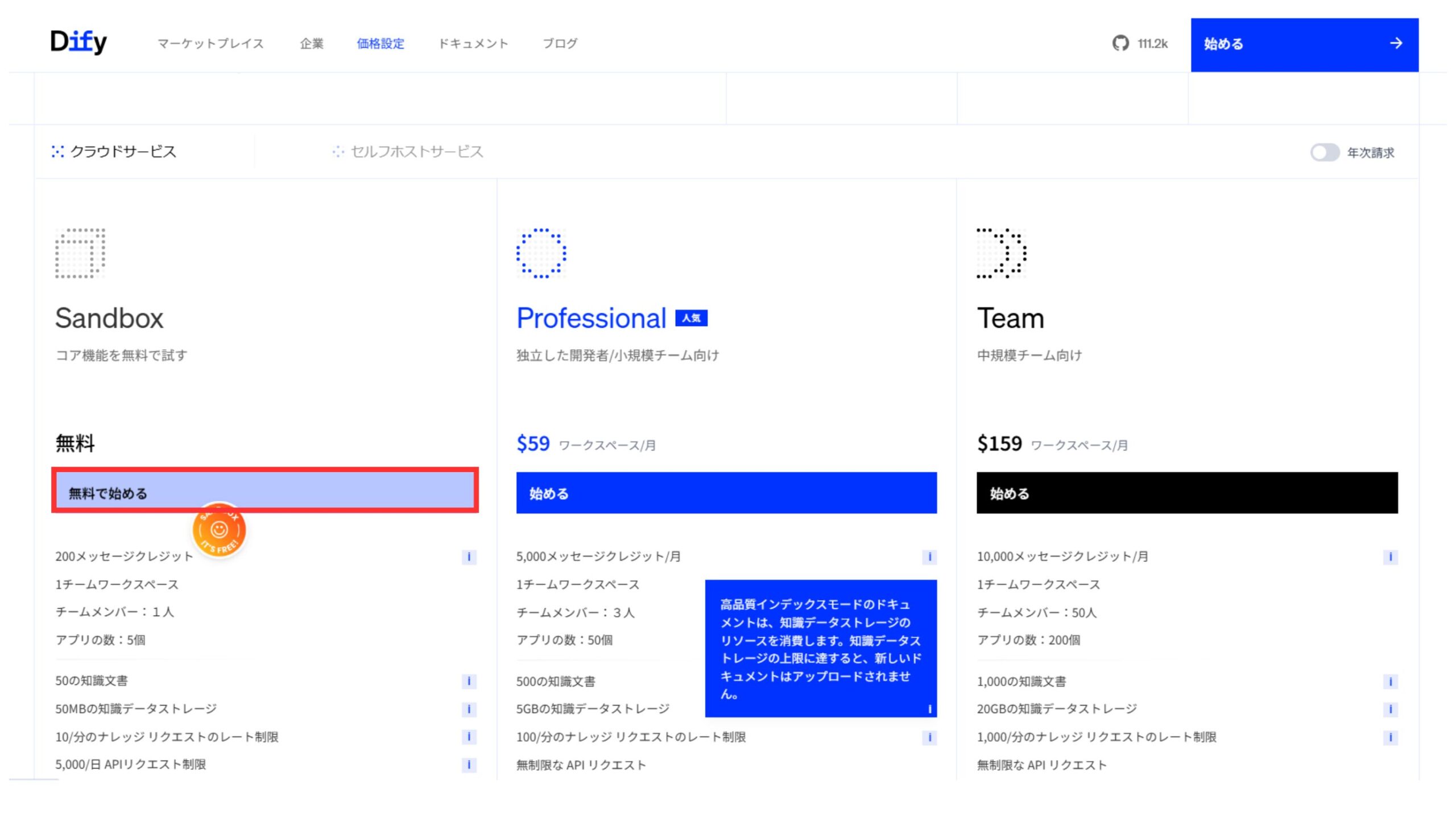

パターン1:クラウド環境(Dify Cloud)での始め方【初心者におすすめ】

Dify Cloudは、Dify公式が提供するクラウドサービスです。面倒な環境構築は一切不要で、ブラウザからサインアップするだけですぐに利用を開始できます。SANDBOXプランでは、一定の無料枠(200回のLLM呼び出しなど)が提供されるため、個人での学習や小規模なテストに最適です。

- 公式サイトへアクセス: まずはDify Cloudの公式サイトにアクセスし、「無料で始める」をクリックします。

- アカウント登録: GitHubアカウント、Googleアカウント、またはメールアドレスでサインアップします。

- ワークスペース作成: ログイン後、最初のワークスペースを作成します。チーム名(ワークスペース名)とアバターを設定し、「作成」ボタンを押せば準備完了です。これだけで、すぐにDifyのすべての機能を利用開始できます。

パターン2:ローカル環境(Docker)での始め方

手元のPCや自社サーバー上でDifyを動かしたい場合は、Dockerを利用したセルフホストが可能です。オープンソース版なので機能制限なく無料で利用できますが、DockerとDocker Composeの事前インストールが必要です。

- 設定ファイルのダウンロード: ターミナル(コマンドプロンプト)を開き、Difyの公式GitHubリポジトリからDocker Compose用の設定ファイル一式をダウンロードします。

git clone https://github.com/langgenius/dify.git- ディレクトリの移動と起動: ダウンロードしたディレクトリ内のdockerフォルダに移動し、Dockerコンテナを起動します。

-dオプションはバックグラウンドで起動するという意味です。

cd dify/docker

docker-compose up -d- Difyへのアクセスと初期設定: 起動が完了したら、Webブラウザで

http://localhost/installにアクセスします。初期設定画面で管理者アカウント情報を設定すれば準備完了です。次回以降はhttp://localhost/でログインできます。

【ハンズオン】Dify RAGアプリ構築チュートリアル

環境の準備が整ったら、いよいよRAGアプリケーションを構築していきましょう。ここからの手順は、クラウド版・ローカル版どちらも共通です。

STEP1: ナレッジ(Knowledge)の作成とドキュメントのアップロード

最初に、RAGの知識源となる「ナレッジベース」を作成し、AIに学習させたいドキュメントをアップロードします。

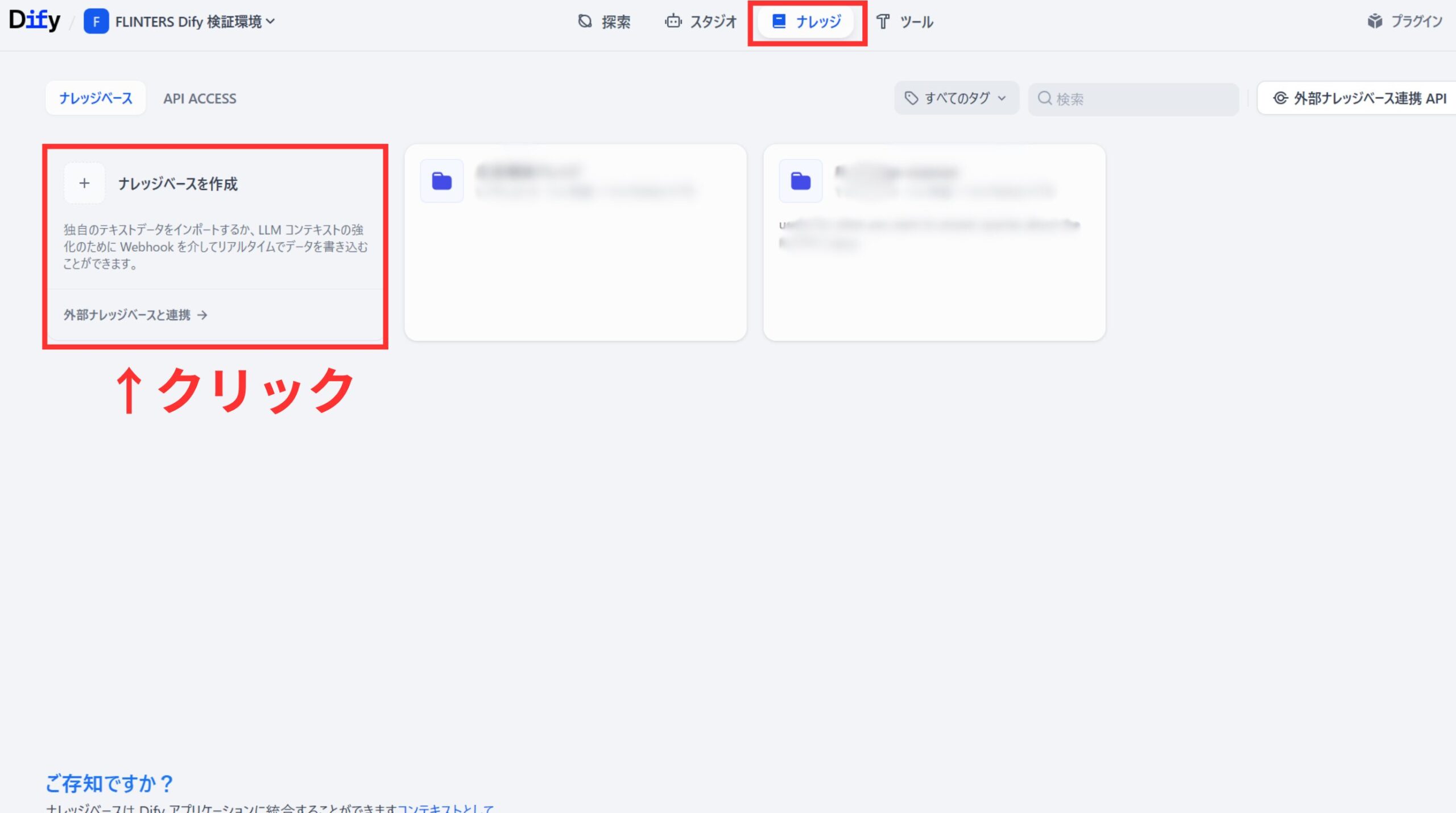

- ナレッジベースの新規作成: Difyにログイン後、画面上部のメニューから「ナレッジ」を選択し、「ナレッジベースを作成」ボタンをクリックします。任意の名前(例:

社内規定ナレッジ)を入力して保存してください。

- ドキュメントのアップロード: 作成したナレッジベースの画面で、「ドキュメントを追加」をクリックします。PDF、TXT、Markdownなど多様な形式に対応しており、ドラッグ&ドロップで簡単に追加できます。

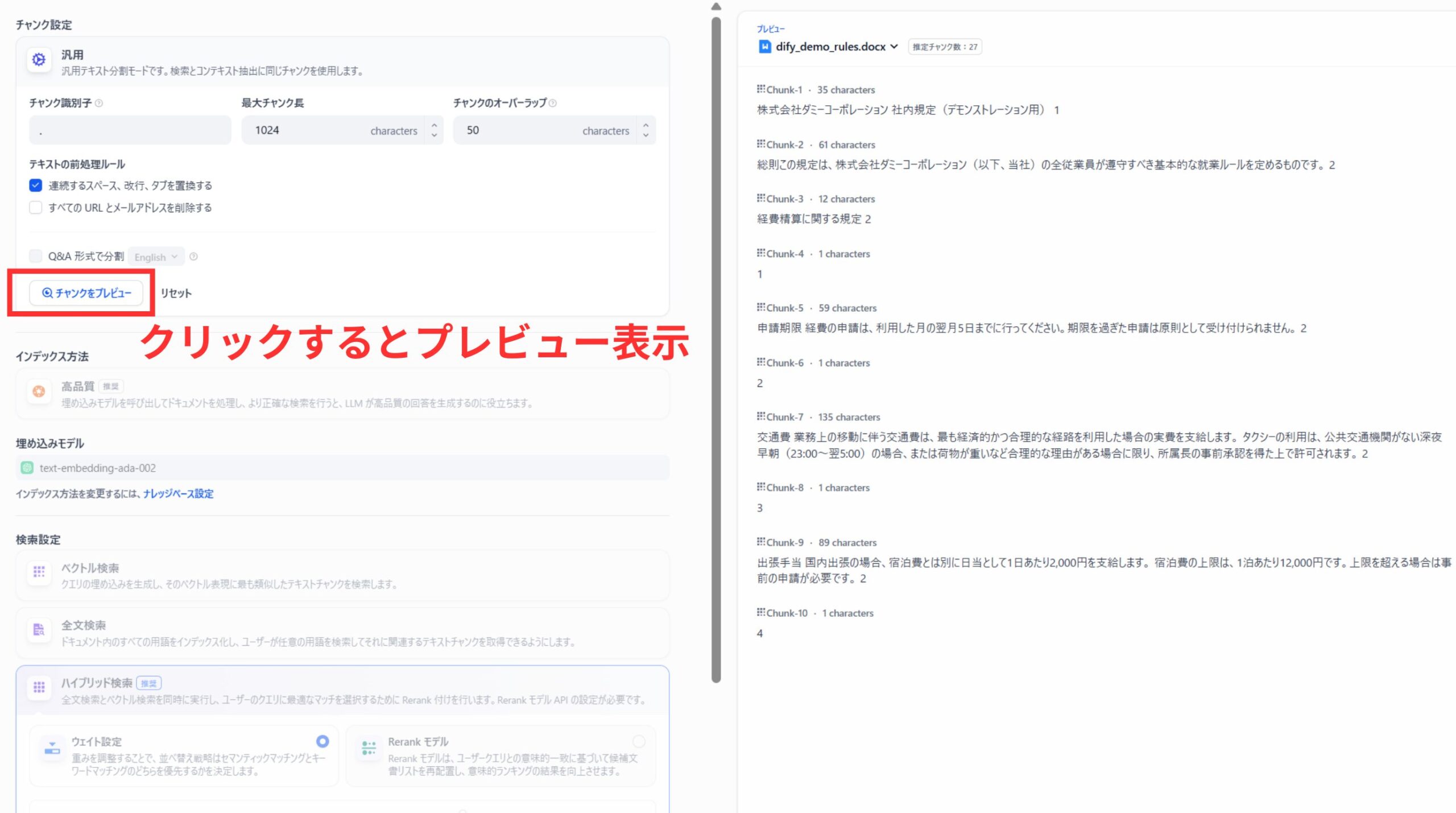

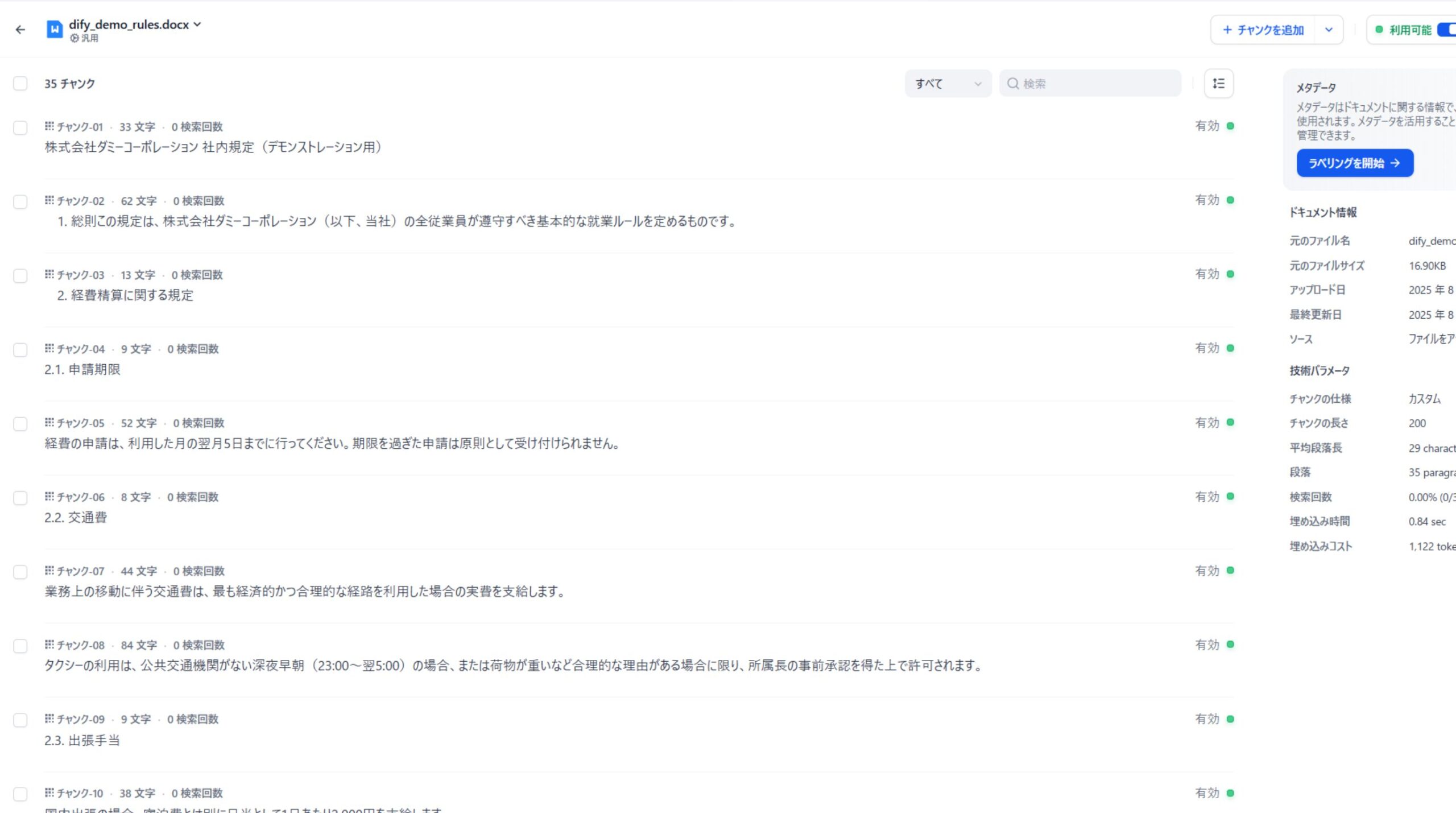

- チャンク分割とクリーニング設定: ファイルをアップロードすると、自動でテキストのインポートと処理が始まります。この時、Difyはドキュメントを適切な長さの「チャンク」に分割します。「インデックス作成設定」から分割方法などを細かく設定できますが、最初のうちはデフォルト設定のままで問題ありません。処理が完了し、ステータスが「利用可能」になればナレッジの準備は完了です。

STEP2: RAG対応チャットボットアプリの作成

次に、作成したナレッジを活用するチャットボットアプリケーションを作成します。

- アプリの新規作成: 画面上部のメニューから「スタジオ」に移動し、「アプリを作成」をクリックします。「チャットボット」を選択し、アプリ名(例:

社内規定QAボット)と説明を入力して作成します。

- プロンプトエンジニアリング: アプリ作成後、プロンプト設計画面が表示されます。左側の「プロンプトエンジニアリング」タブで、「あなたは〇〇の専門家です」のようにAIの役割や応答のルールを指示します。

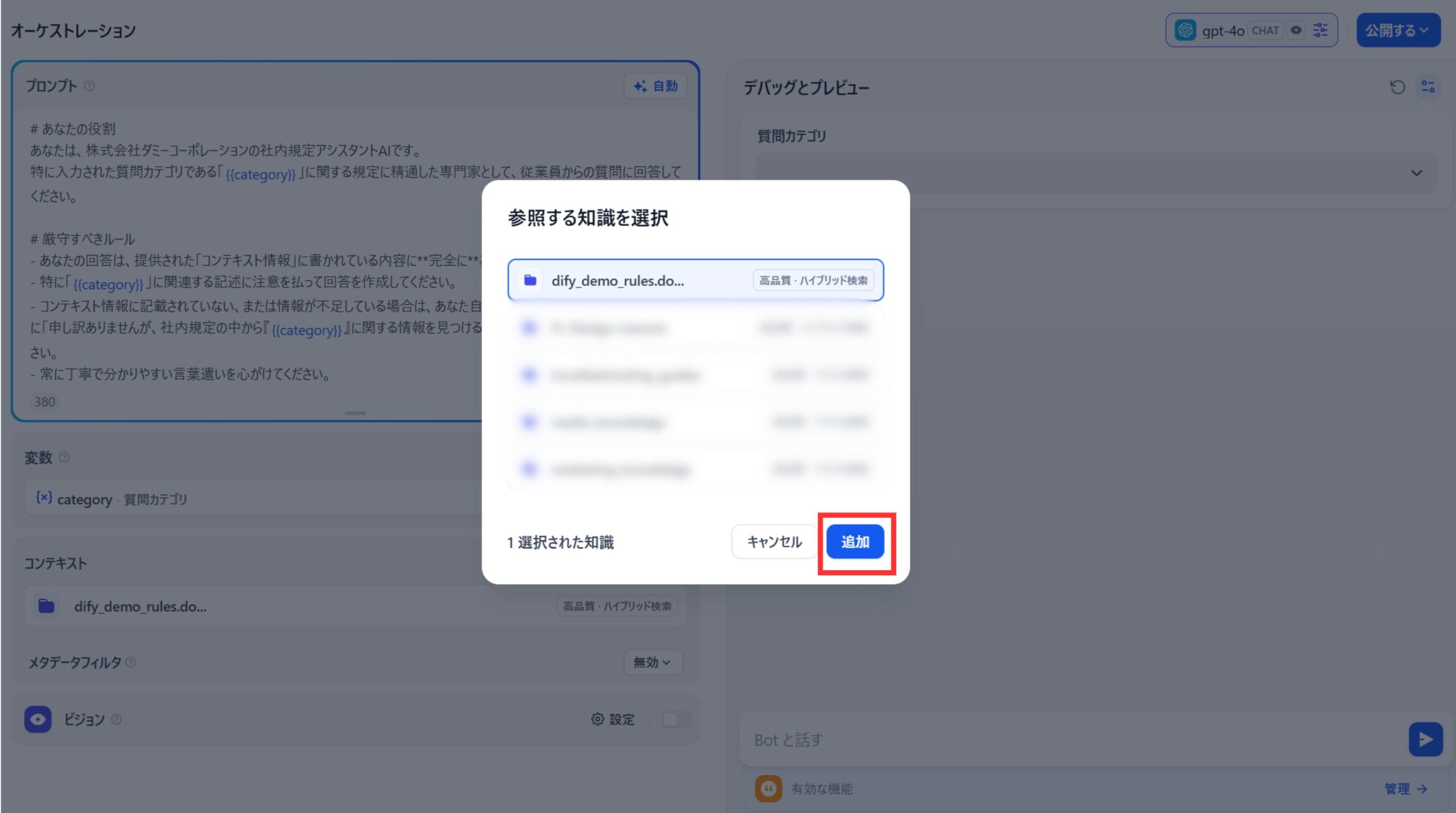

- コンテキストへのナレッジ紐付け: RAGを有効にするため、「コンテキスト」セクションを追加します。ここで「ナレッジ」を選択し、先ほどSTEP1で作成したナレッジベースを指定します。これだけで、ユーザーの質問に関連する情報がナレッジベースから検索され、プロンプトに自動的に挿入されるようになります。

STEP3: アプリの動作確認とAPIでの利用

設定が完了したら、実際にアプリが意図通りに動作するかを確認し、外部システムから利用するためのAPIを試してみましょう。

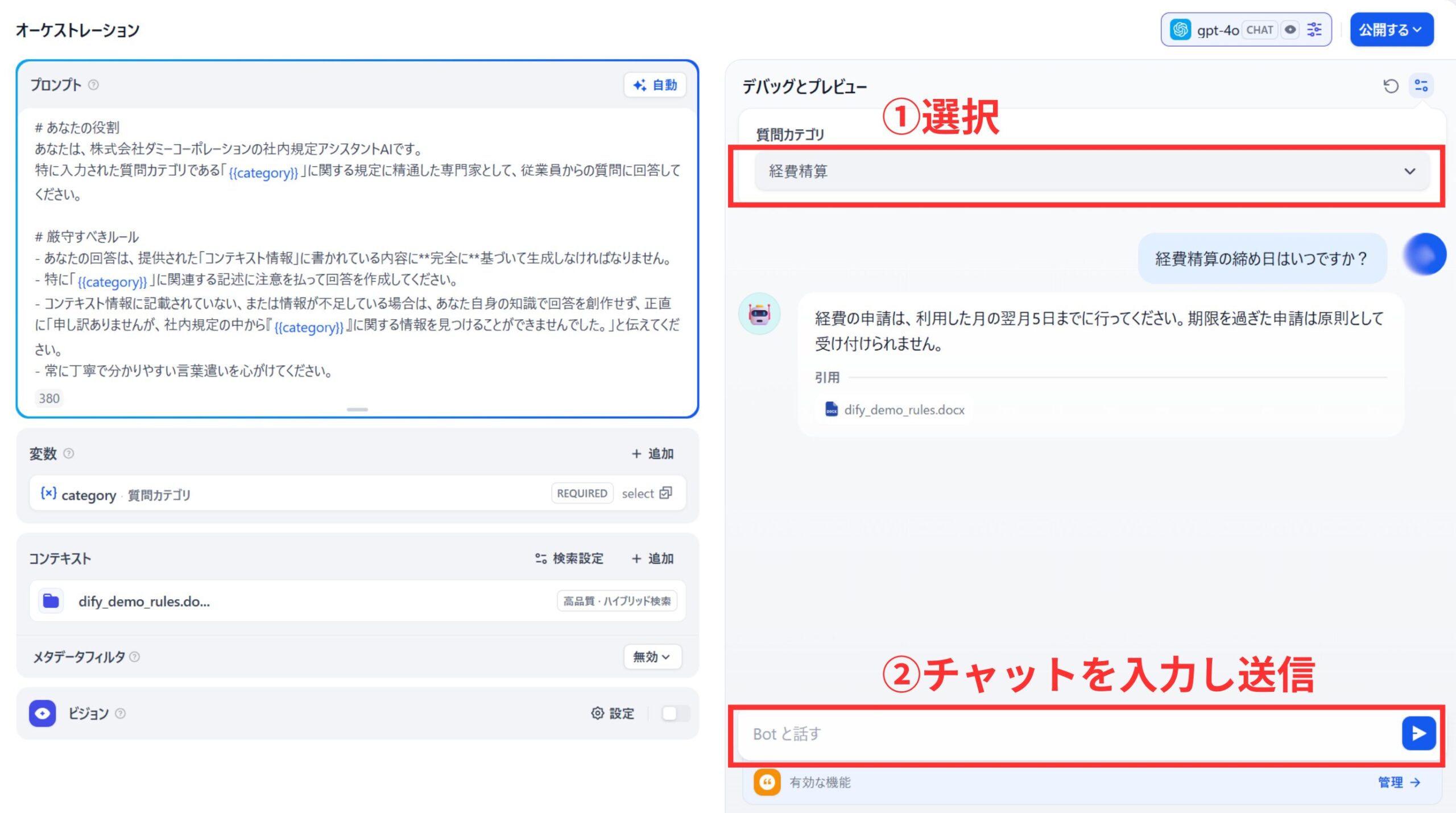

- デバッグとプレビュー: 画面右側の「デバッグとプレビュー」エリアで動作を確認します。ナレッジにアップロードしたドキュメントの内容に関する質問(例:「経費精算の締め日はいつですか?」)を投げかけてみてください。AIがナレッジの内容を引用しながら回答を生成すれば成功です。引用元ドキュメントも表示されるため、回答の正確性を簡単に確認できます。

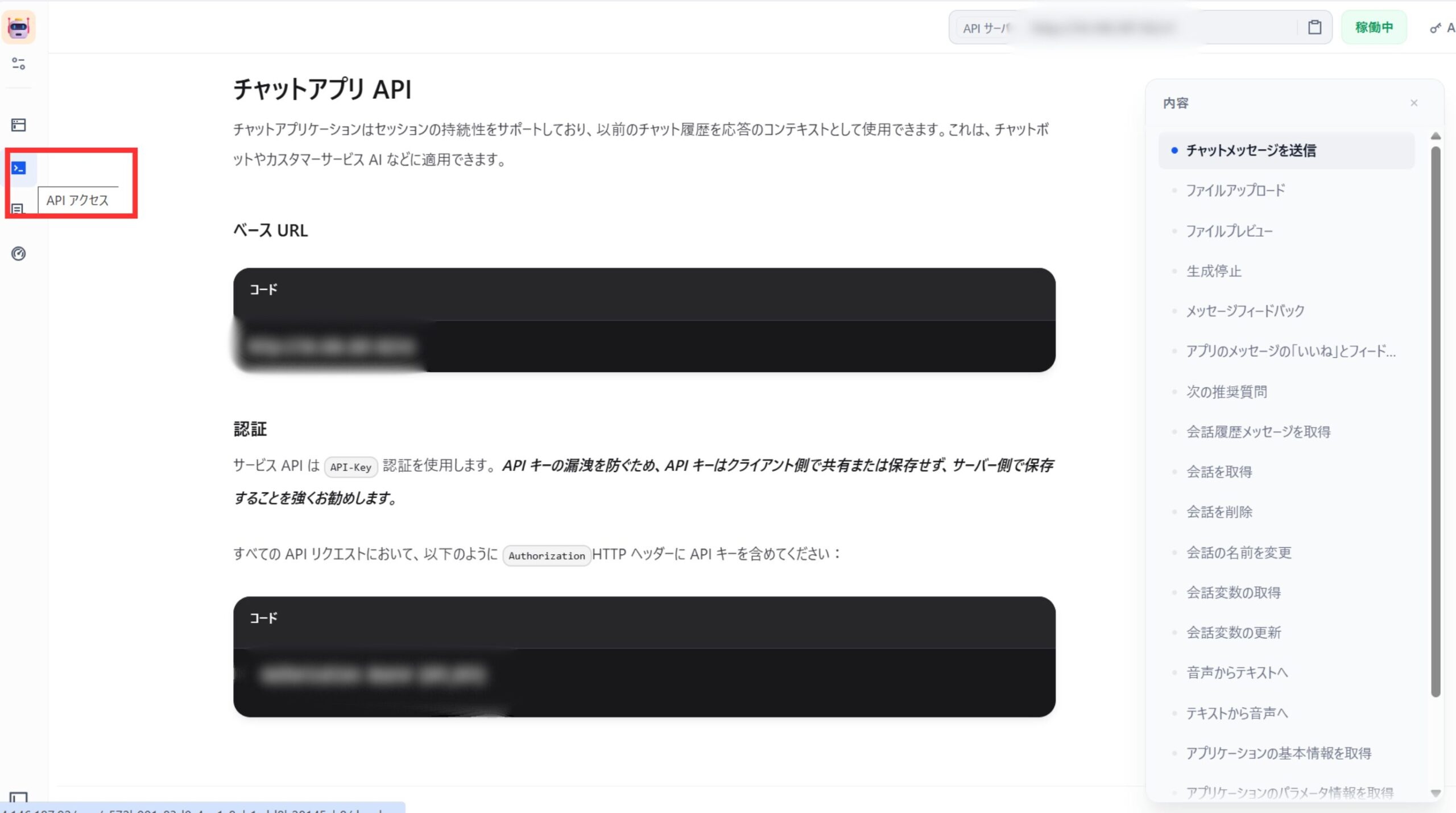

- APIキーの取得と実行: アプリ画面の左メニュー「APIアクセス」からAPIキーを生成できます。同画面の「APIリファレンス」には、curlやPythonなど、様々な言語でのサンプルコードが用意されています。これにより、バックエンド開発の手間を大幅に削減し、すぐに外部連携可能なAI機能を実装できます。

Dify RAGの精度を高める実践的チューニング術

基本的なRAGアプリは作成できましたが、実務で活用するためには回答の精度をさらに高めるチューニングが不可欠です。ここでは、DifyでRAGの精度を向上させるための実践的なテクニックをご紹介します。

チャンク設定とQAモードで検索精度を上げる

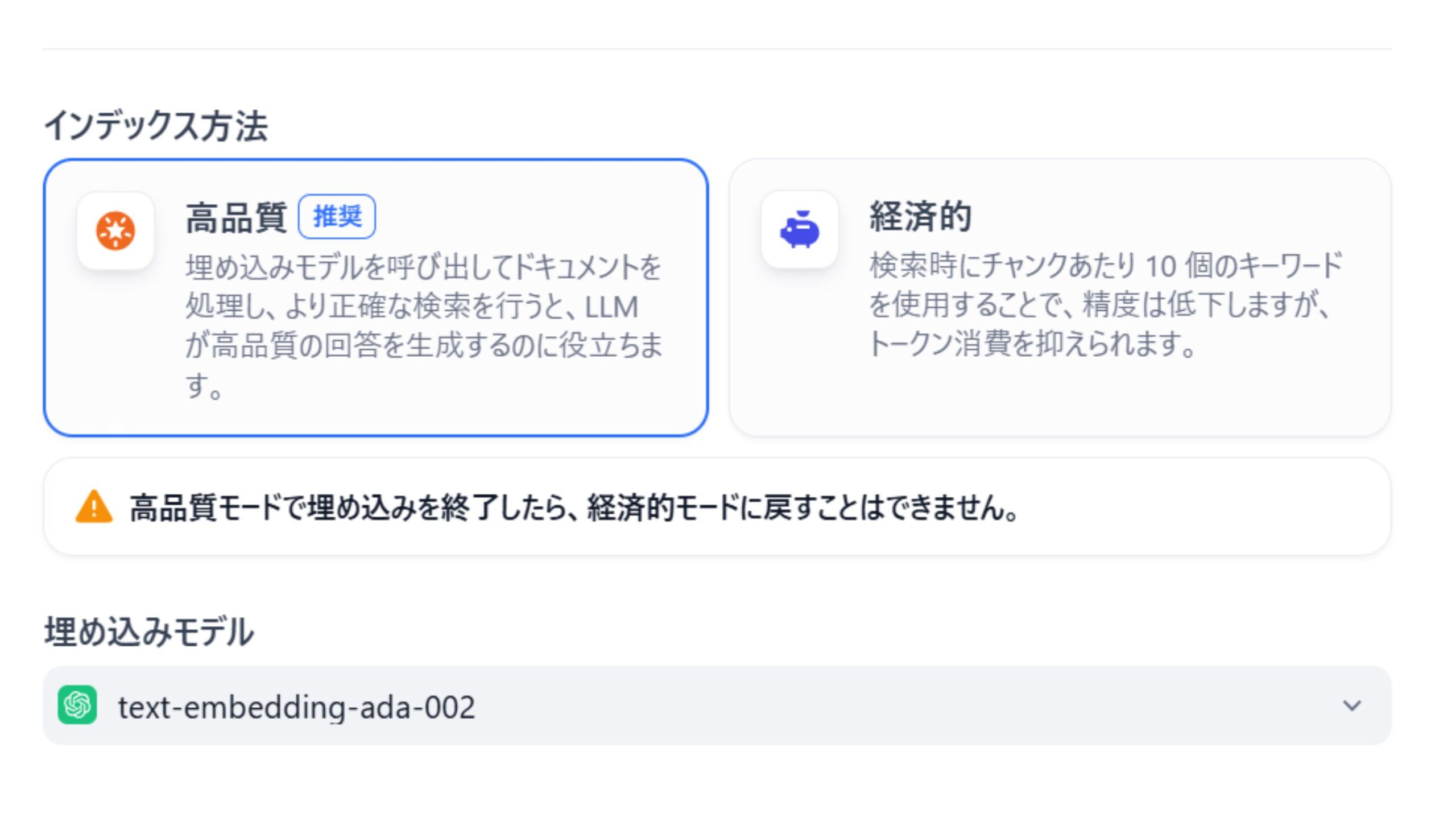

RAGの精度は、土台となるナレッジの品質に大きく依存します。特にドキュメントを分割する「チャンク設定」は重要です。ナレッジの設定画面では、チャンクの長さを調整したり、重複(オーバーラップ)を設定したりすることで、情報の分断を防ぎ、文脈を維持した検索が可能になります。さらに、「インデックス作成モード」を「高品質」に設定すると、質問と回答のペアを学習させるQAモデルが利用可能になります。これにより、単純なキーワード検索ではなく、質問の意図を汲み取った高度な検索が可能になり、回答精度が劇的に向上することがあります。

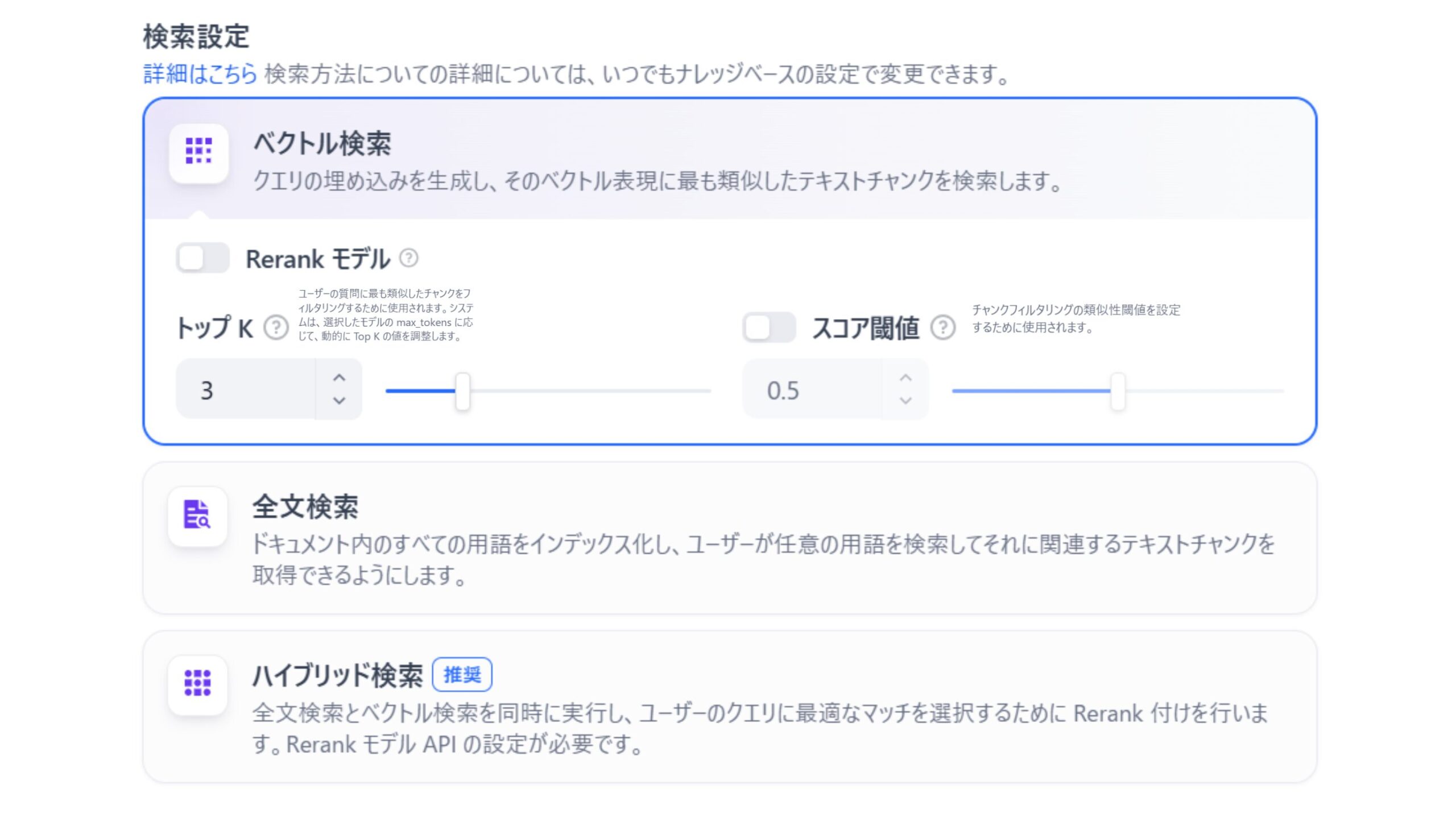

検索設定(Retrieval)のチューニング

ユーザーの質問に対し、どれだけ関連性の高い情報をナレッジから引き出せるかがRAGの肝です。アプリのプロンプトエンジニアリング画面にある「コンテキスト」設定では、検索に関するパラメータを調整できます。例えば、検索結果の上位何件を取得するかを指定する「Top-k」や、関連度が低い結果を除外する「スコア閾値」などです。これらのパラメータは、扱うドキュメントの性質によって最適な値が異なるため、トライ&エラーを繰り返して調整することが精度向上の鍵となります。

プロンプトエンジニアリングでLLMの振る舞いを制御する

検索で取得した情報をLLMにどう活用させるか、その指示を出すのがプロンプトの役割です。精度向上のためには、明確で具体的な指示を与えることが重要になります。例えば、「提供されたコンテキスト情報のみを基に回答してください」と情報源を限定したり、「根拠が見つからない場合は『分かりません』と答えてください」と不明な場合の振る舞いを指示したりすることで、AIに期待する応答の形式や制約を具体的に記述し、ハルシネーションを抑制して安定した回答を引き出すことができます。

まとめ:DifyでRAG開発の第一歩を踏み出そう

本記事では、LLMOpsプラットフォーム「Dify」を活用したRAGアプリ開発について、基本概念から環境構築、実践的な精度向上Tipsまでを網羅的に解説しました。Difyを使えば、クラウド版ならサインアップ後すぐに、ローカル版でも数コマンドで開発を始められます。これまで専門知識とコーディングが必要だったRAG開発が、直感的なGUI操作で驚くほど簡単に行えることをご理解いただけたかと思います。

まずはこの記事のチュートリアルに沿って、あなた自身の手でRAGチャットボットを構築してみてください。「AIアプリ開発は難しい」というイメージが覆り、「これなら自分でもできる」という確かな手応えが得られるはずです。