「AIで業務を効率化したいけど、プログラミングは難しそう…」

「最近よく聞く『Dify』って、具体的に何ができて、ChatGPTと何が違うの?」

「ノーコードでAIアプリが作れるらしいけど、本当に実務で使えるレベルなの?」

このような疑問や期待をお持ちではありませんか?

この記事では、AIソリューション開発のプロフェッショナルである株式会社FLINTERSが、Difyでできることの全てを、実際の開発事例も交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。専門知識がない方でも、Difyの強力な機能を理解し、ビジネスに活かす方法がわかります。

この記事では以下のようなことがわかりますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

- Difyの機能と可能性を完全に理解し、自分の業務をどう効率化できるか具体的にイメージできる。

- 明日からでもDifyを使い始められるよう、アカウント登録からアプリ作成までの手順がわかる。

- 料金やセキュリティなど、導入前に知っておくべき注意点を把握し、安心して第一歩を踏み出せる。

そもそもDifyとは?ChatGPTとの違いも30秒で解説

まずはじめに、「Difyとは何か」そして「よく比較されるChatGPTと何が違うのか」を簡潔に解説します。この2つの違いを理解することが、Difyを使いこなすための第一歩です。

Difyは「AIアプリを作るための道具箱(プラットフォーム)」

Difyとは、一言でいうと「AIアプリケーションを直感的に開発・運用するためのプラットフォーム」です。最大の特長は、プログラミングの知識がほとんどなくても、画面上の操作(ノーコード/ローコード)で、特定の目的に特化したAIアプリを開発できる点にあります。オープンソースであるため、世界中の開発者によって日々進化しており、柔軟なカスタマイズが可能です。社内文書を学習させたFAQボットや、文章作成アシスタントなど、アイデア次第で様々なAIツールを、まるでプレゼン資料を作るような感覚で作成できます。

ChatGPTとDifyの決定的な違い

ChatGPTは、それ自体が非常に高性能な「AIモデル(エンジン)」であり、人間と自然な対話を行うことが主な目的です。一方、DifyはChatGPTのようなAIモデルを「材料」として、特定の業務に特化したアプリケーションを「料理(開発)」するためのツールキットや作業場に例えられます。両者の違いを以下の表にまとめました。

| 比較項目 | ChatGPT | Dify |

|---|---|---|

| 目的 | 汎用的な対話、情報検索、文章生成 | 特定業務に特化したAIアプリの開発・運用 |

| カスタマイズ性 | 限定的(カスタム指示など) | 非常に高い(UI、プロンプト、データ連携などを自由に設計) |

| データ連携(RAG) | 限定的(ファイルアップロードなど) | 強力なRAG機能で社内DBやドキュメントとの連携が容易 |

| 主な利用者 | 一般ユーザー、個人利用 | 開発者、企業の業務担当者、事業企画者 |

簡単に言えば、ChatGPTが「何でも話せる賢い相談相手」なら、Difyは「その賢い相談相手を、自社専用のスーパー社員に育て上げるための開発ツール」と言えるでしょう。

結論!Difyでできること7選【具体的な活用例】

Difyを使えば、日常の面倒な業務を自動化する様々なAIアプリを作成できます。ここでは、特にビジネスシーンで役立つ代表的な7つの活用例をご紹介します。

1.【一番人気】社内ドキュメントを学習したFAQチャットボット

DifyのRAG(Retrieval-Augmented Generation)機能を使えば、社内の就業規則、業務マニュアル、製品仕様書などのドキュメントを知識としてAIに読み込ませることができます。これにより、社員からの「経費精算のルールは?」「この製品のトラブルシューティング方法は?」といった質問に、24時間365日、正確に自動回答するFAQチャットボットを作成できます。人事や情報システム部門の問い合わせ対応工数を大幅に削減し、社員は必要な情報を即座に入手できるようになります。

2. Webサイトや長文PDFの自動要約アプリ

日々チェックが必要な業界ニュースのWebサイトや、数十ページにわたる調査レポートのPDF。これら全てに目を通すのは大変な時間と労力がかかります。Difyを使えば、URLやファイルを指定するだけで、内容の要点を数行にまとめてくれる要約アプリを簡単に作れます。重要なポイントを素早く把握できるため、情報収集の効率が劇的に向上し、より本質的な分析や意思決定に時間を使えるようになります。

3. 議事録からタスクを自動抽出するアシスタント

会議の議事録から「誰が」「いつまでに」「何をするか」というタスク(ToDo)を洗い出す作業は、意外と面倒で抜け漏れも発生しがちです。Difyで議事録のテキストデータを読み込ませ、「決定事項と担当者、期限を抽出してリスト化してください」といった指示(プロンプト)を設定したアプリを作成すれば、議事録からタスクリストを自動で生成できます。これにより、会議後のアクションが明確になり、プロジェクトの推進をスムーズにします。

4. SNS投稿文やメルマガ文面の生成ツール

マーケティング担当者にとって、日々のSNS投稿やメルマガの文章作成は重要な業務ですが、クリエイティブなアイデアを出し続けるのは大変です。Difyを使えば、「新商品の魅力を伝える、若者向けの親しみやすいInstagram投稿文を3パターン作成して」といった指示で、ターゲットに合わせた質の高い文章案を瞬時に生成できます。ペルソナやトーン&マナーを細かく設定することで、ブランドイメージに沿った一貫性のあるコンテンツ作成を効率化できます。

5. 顧客からの問い合わせメールへの一次回答ボット

カスタマーサポート部門では、定型的な質問や簡単な問い合わせが数多く寄せられます。Difyを活用すれば、受信したメールの内容をAIが解析し、「よくある質問」に基づいて一次回答を自動で生成・返信するシステムを構築できます。これにより、顧客の待ち時間を短縮し満足度を向上させると同時に、サポート担当者はより複雑で個別対応が必要な問い合わせに集中できるようになり、サービス品質全体の向上に繋がります。

6. 競合サイトの情報を収集・分析するリサーチツール

競合他社のWebサイトを定期的に巡回し、新製品情報やキャンペーン、価格改定などをチェックする業務は、事業戦略上欠かせません。Difyで特定のWebサイトの情報を定期的に取得し、「前回チェック時からの変更点を要約して報告して」といったプロンプトを設定したリサーチツールを作成できます。これにより、手作業での情報収集から解放され、競合の動向を迅速かつ網羅的に把握することが可能になります。

7. 複数のツールを連携させるAIエージェント

Difyの「エージェント」機能は、単一のタスクだけでなく、複数のツールを連携させたより複雑なワークフローを自動化できます。例えば、「顧客からの問い合わせメールを読み取り(ツール1)、内容を要約して社内チャットに通知し(ツール2)、同時に顧客管理システム(CRM)に問い合わせ履歴を記録する(ツール3)」といった一連の流れをAIエージェントとして定義できます。これにより、部門をまたがるような複雑な業務プロセスも自動化の対象にできます。

【独自事例】FLINTERSが開発したDify活用ソリューション

上記の例はほんの一部です。Difyは、より高度で複雑な業務課題も解決できます。ここでは、実際に私たちが開発した導入事例をいくつかご紹介します。

事例1:マーケティング戦略の策定時間を96%削減「リサーチ・資料作成アシスタント」

ある企業では、経理部門が毎月受け取る大量の請求書を手作業でデータ入力しており、膨大な時間がかかる上に、人為的なミスも発生しているという課題がありました。そこで私たちは、DifyとAI-OCRを連携させた「請求書データ化アシスタント」を開発しました。このアプリは、請求書の画像ファイルをアップロードするだけで、AIが「請求日」「合計金額」「品名」といった情報を自動で抽出し、スプレッドシートに出力します。この結果、1件あたりの処理時間が2時間から6分へと大幅に短縮され、入力ミスも削減。経理担当者の負担を軽減し、月次決算の精度向上や、より付加価値の高い業務への集中を可能にしました。

事例2:AI-OCR連携による「請求書データ化アシスタント」

ある企業では、経理部門が毎月受け取る大量の請求書を手作業でデータ入力しており、膨大な時間がかかる上に、人為的なミスも発生しているという課題がありました。そこで私たちは、DifyとAI-OCRを連携させた「請求書データ化アシスタント」を開発しました。このアプリは、請求書の画像ファイルをアップロードするだけで、AIが「請求日」「合計金額」「品名」といった情報を自動で抽出し、スプレッドシートに出力します。この結果、1件あたりの処理時間が2時間から6分へと大幅に短縮され、入力ミスも削減。経理担当者の負担を軽減し、月次決算の精度向上や、より付加価値の高い業務への集中を可能にしました。

事例3:98%もの工数削減「Googleマップ口コミ分析ツール」

ある企業では、マーケティング部門がGoogleマップの口コミを手作業で収集・分析しており、膨大な時間がかかると同時に、担当者による分析のばらつきが問題となっていました。そこで私たちは、DifyとGoogle Maps APIを連携させた「Googleマップ口コミ分析ツール」を開発しました。このアプリは、特定エリアの口コミを自動で収集し、AIが「接客」や「価格」といった項目で分類、さらにポジティブかネガティブかの感情分析まで行います。この結果、従来10時間かかっていた作業がわずか12分に短縮され、98%もの工数削減に成功。分析の精度も向上し、経営層の迅速かつ正確な意思決定を支援できるようになりました。

Difyが選ばれる5つの理由|主な特徴を解説

なぜ多くの開発者や企業がDifyを選ぶのでしょうか。その理由は、以下の5つの強力な特徴にあります。

1. プログラミング不要!直感的なUIで誰でも開発可能

Difyの最大の魅力は、その直感的で分かりやすいユーザーインターフェース(UI)です。プログラミングの経験がない非エンジニアでも、画面上の指示に従って要素を組み合わせるだけでAIアプリを構築できます。プロンプトの作成、ナレッジの登録、ユーザー入力形式の指定などが、すべてGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)上で完結します。これにより、現場の業務を最もよく知る担当者が、自らの手で課題解決ツールを迅速に開発・改善していくことが可能になります。

2.【最重要】RAG機能で社内情報など独自データをAIに組み込める

Difyがビジネスで強力なツールとなる最大の理由が、RAG(Retrieval-Augmented Generation)機能です。これは、AIが回答を生成する際に、事前に登録した社内ドキュメントやデータベースなどの独自情報を参照する技術です。これにより、一般的な知識しか持たない標準のAIモデルを、「自社の製品情報や業務ルールに精通した専門家」へと変貌させることができます。ChatGPTのように不正確な情報を生成する「ハルシネーション」のリスクを大幅に低減し、信頼性の高い回答を生成できるため、企業利用において極めて重要です。

3. GPT-4oなど最新・最適なAIモデルを自由に選択可能

Difyは特定のAIモデルに依存していません。OpenAI社のGPT-4oやGPT-3.5-turbo、Google社のGemini、Anthropic社のClaude 3など、世界中の主要な大規模言語モデル(LLM)を自由に切り替えて利用できます。例えば、高度な分析が必要なタスクには高性能なモデルを、定型的な要約にはコストパフォーマンスの良いモデルを、というように目的に応じて最適なAIエンジンを選択できます。これにより、常に最新の技術を活用しながら、コストと性能のバランスを取ることが可能です。

4. クラウド版とセルフホスト版(オンプレミス)を選べる柔軟性

Difyは、手軽に始められる「クラウド版」と、自社のサーバー環境にインストールして利用する「セルフホスト版(オンプレミス)」の2つの利用形態を提供しています。すぐに試したい個人やスタートアップはクラウド版、セキュリティ要件が厳しい大企業や、独自のカスタマイズを行いたい場合はセルフホスト版というように、組織の規模やポリシーに応じて最適な環境を選択できる柔軟性も大きな魅力です。特にセルフホスト版は、データを外部に出すことなく利用できるため、機密情報を扱う場合でも安心です。

5. 商用利用もOK!安心してビジネスに活用できるライセンス

Difyはオープンソースですが、そのライセンス形態(Apache 2.0 License)は商用利用を許可しています。つまり、Difyを使って開発したAIアプリケーションを自社のサービスに組み込んで提供したり、社内の業務効率化ツールとして利用したりすることが公式に認められています。開発したアプリの著作権は開発者に帰属するため、ビジネス用途で安心して活用することができます。これは、ライセンスが不明確な他のツールと比較して大きなアドバンテージです。

【画像で簡単】Difyの基本的な使い方5ステップ

「自分にもできそう」と感じていただけましたか?ここでは、最初のAIアプリ(チャットボット)を作成するまでの手順を、実際の画面キャプチャ付きで解説します。

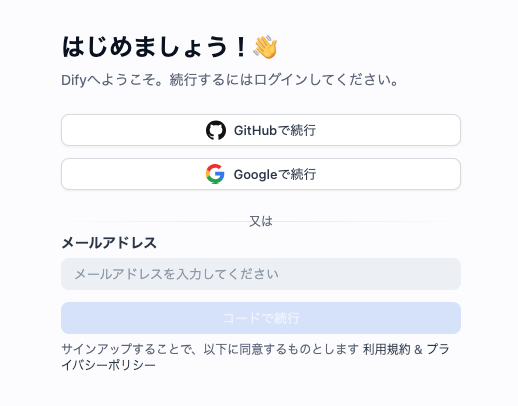

ステップ1:アカウントを登録する

まず、Difyの公式サイトにアクセスし、メールアドレスやGoogle/GitHubアカウントでサインアップします。クラウド版であれば、数分でアカウント作成が完了し、すぐに利用を開始できます。

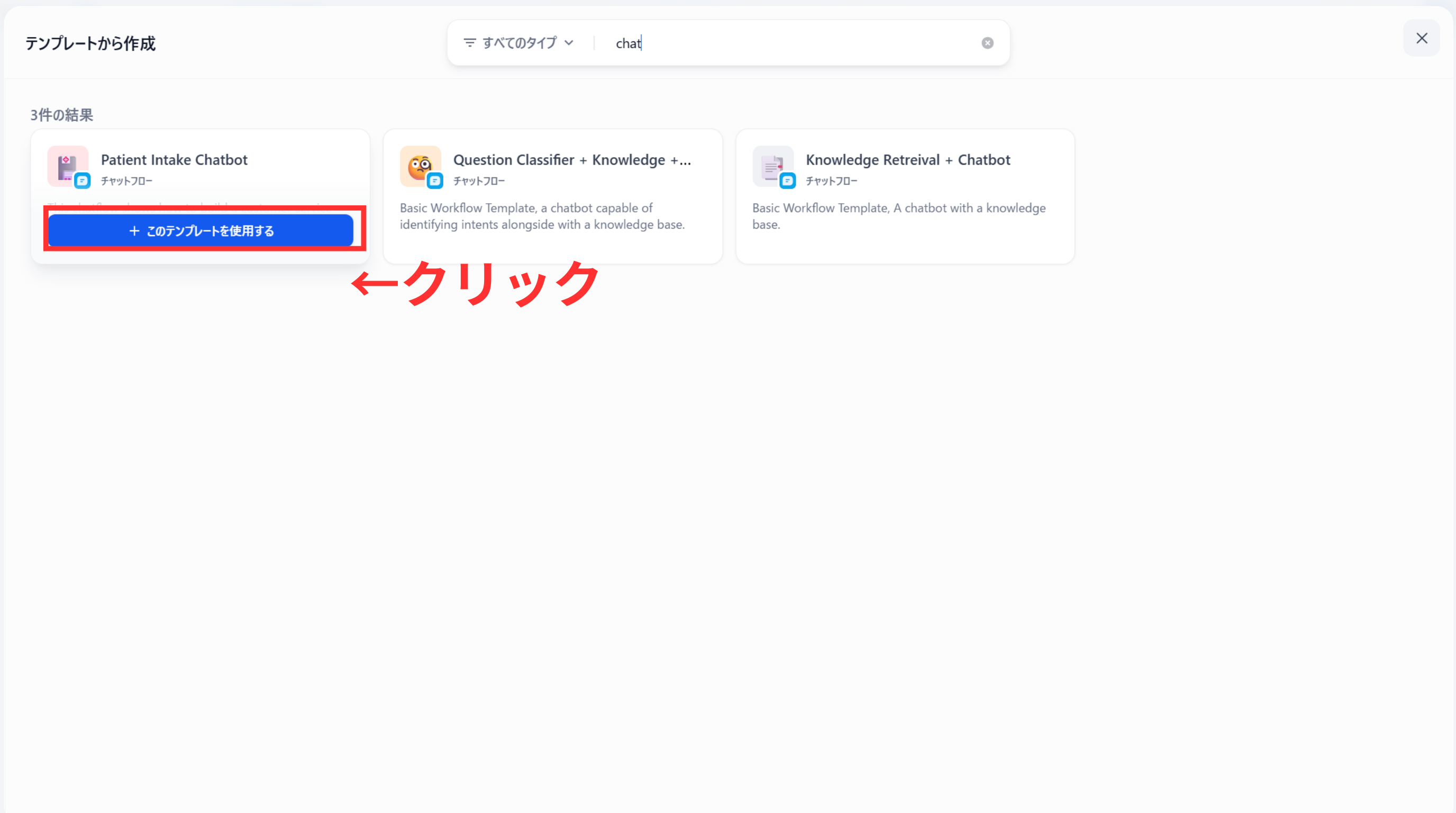

ステップ2:アプリのテンプレートを選択する

ログイン後、ダッシュボード上部から「スタジオ」をクリックします。「テンプレートから作成」をクリックすると「チャットボット」「エージェント」「テキスト生成アプリ」など、目的別のテンプレートが表示されます。今回は最も基本的な「チャットボット」を選択しましょう。

ステップ3:AIに指示を出す(プロンプトの設定)

次に、アプリの根幹となる「プロンプト」を設定します。これはAIに対する命令書のようなものです。「あなたはプロの編集者です。以下の文章を校正してください」のように、AIの役割、前提条件、具体的な指示を記述します。ここで設定した内容が、AIの振る舞いを決定します。

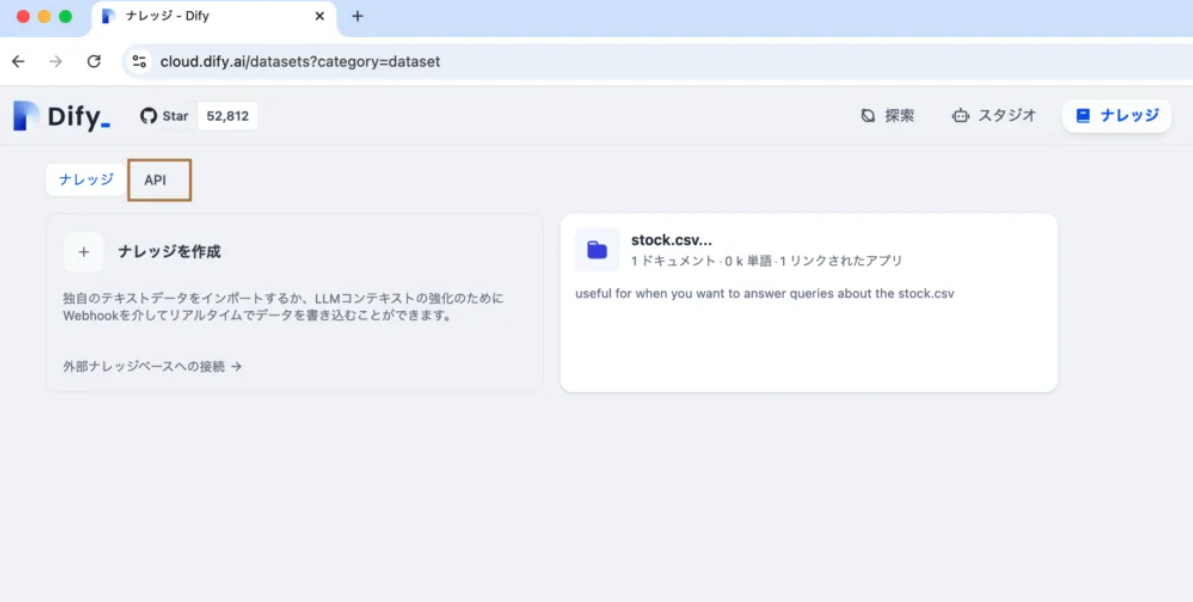

ステップ4:AIに知識を教える(ナレッジの登録)

このアプリに独自の知識を持たせたい場合は、「ナレッジ」セクションでドキュメントをアップロードします。PDF、テキストファイル、CSVなどをドラッグ&ドロップするだけで、AIがその内容を学習します。これにより、社内マニュアルに詳しいチャットボットなどが作成できます。

ステップ5:アプリをテストし、公開する

設定が完了したら、画面右側のプレビューウィンドウで実際にAIと対話し、意図した通りに動作するかをテストします。問題がなければ「公開」ボタンを押してアプリを完成させます。生成されたURLや埋め込みコードを使えば、Webサイトなどに簡単に設置できます。

Difyの料金プランと見落としがちなコストの注意点

ビジネスで使う上で、コストは重要な判断基準です。ここではDifyの料金プランと、導入後に後悔しないためのコスト管理術を解説します。

Difyの料金プラン比較表(クラウド版)

Difyのクラウド版には、無料プランと複数の有料プランがあります。主な違いは、無料で使えるメッセージ(クレジット)量や、チームで利用できるメンバー数、高度な機能の有無です。

| プラン名 | 料金(月額) | 無料メッセージクレジット | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| Free | $0 | 200回 | 個人利用や学習、小規模なテストに最適 |

| Professional | $59〜 | 50,000回〜 | 高度な機能、より多くのメッセージ量が必要なプロ向け |

| Team | $159〜 | 200,000回〜 | 複数人での開発、チームでの利用に最適 |

※2024年6月時点の情報です。最新の情報は公式サイトをご確認ください。

【重要】API利用料は別途!Dify利用料との違い

ここで最も注意すべき点は、上記のDifyのプラン料金とは別に、利用するLLM(GPT-4など)のAPI利用料が従量課金で発生することです。DifyはあくまでAIアプリを作る「プラットフォーム」であり、その中で動かすAIモデル(エンジン)の利用料は、OpenAIなどの提供元に直接支払う必要があります。多くの人がこの点を誤解しがちですが、「総コスト = Difyのプラン料金 + LLMのAPI利用料」と覚えておきましょう。

賢く使う!運用コストを抑える3つのコツ

想定外のコスト発生を防ぎ、賢くDifyを運用するためには以下の3つのコツを意識しましょう。

- 目的に合わせてAIモデルを使い分ける: 複雑な思考が不要な単純なタスクには、安価なモデル(例: GPT-3.5-turbo)を使い、高度な分析が必要な場合のみ高性能なモデル(例: GPT-4o)を使うようにアプリ内で設定することで、API利用料を大幅に節約できます。

- プロンプトを工夫してトークン(処理量)を節約する: AIの利用料は、入力と出力の文字数(トークン)に応じて課金されます。プロンプトを簡潔にしたり、「簡潔に答えてください」といった指示を加えたりすることで、不要な出力を減らし、コストを削減できます。

- 使用状況をモニタリングし、無駄なAPIコールをなくす: Difyのダッシュボードでは、APIの利用状況やコストをモニタリングできます。定期的にログを確認し、意図しないAPIコールが発生していないか、コストがかかりすぎているアプリはないかをチェックすることが重要です。

Dify導入で失敗しないためのQ&A

最後に、Difyを導入する際によくある質問とその回答をまとめました。

Q1. セキュリティは大丈夫?社内情報を扱っても安全?

A. はい、適切な選択をすれば安全に利用できます。Difyのクラウド版は、通信の暗号化やデータセンターのセキュリティ対策など、標準的なセキュリティ対策が施されています。しかし、より高度なセキュリティやコンプライアンスが求められる場合は、自社サーバーで運用する「セルフホスト版」が推奨されます。セルフホスト版なら、全てのデータを自社の管理下にあるネットワーク内で完結させることができるため、外部に情報が漏れるリスクを最小限に抑えることが可能です。

Q2. 他のツール(Cozeなど)と比べて何が良いの?

A. Cozeなども優れたノーコードAI開発ツールですが、Difyには特にビジネス利用においていくつかの優位点があります。

| 比較項目 | Dify | Cozeなど他のツール |

|---|---|---|

| オープンソース | 〇(カスタマイズ性が高い) | ×(提供元の機能に依存) |

| セルフホスト | 〇(高セキュリティ) | ×(クラウド利用のみが多い) |

| 商用利用 | 明確に許可(ライセンス) | 不明瞭な場合や制限がある場合も |

| モデル選択 | 非常に柔軟(主要LLMに対応) | 特定のモデルに限定される場合も |

特に、オープンソースであることによるカスタマイズの自由度と、セルフホストによるセキュリティの高さは、本格的な業務システムを構築する上でDifyが選ばれる大きな理由となっています。

Q3. APIキーを設定してもエラーが出る…。なぜ?

A. APIキー設定時のエラーは、いくつかの原因が考えられます。まずは以下を確認してみてください。

- APIキーのコピーミス: キーをコピーする際に、前後に余計なスペースが入っていたり、一部が欠けていたりしないか確認しましょう。

- 支払い情報が未登録: OpenAIなどのAPIを利用するには、提供元のアカウントにクレジットカードなどの支払い情報を登録する必要があります。未登録の場合、APIが利用できません。

- 利用上限に達している: API提供元が設定している無料利用枠や、自身で設定した利用上限額に達している可能性があります。アカウントのUsageページを確認しましょう。

- キーが無効になっている: セキュリティ上の理由でAPIキーを再生成した場合、古いキーは無効になります。最新のキーを設定しているか確認してください。

まとめ|Difyで業務改革の第一歩を踏み出そう

本記事では、Difyでできることから、具体的な使い方、企業での導入事例、そしてコストやセキュリティの注意点まで、網羅的に解説しました。プログラミングの知識がなくても、アイデア次第で自社の業務を劇的に効率化するAIアプリケーションを開発できるのがDifyの最大の魅力です。

この記事の重要ポイントをまとめます。

- Difyは、プログラミング不要でAIアプリを開発できる強力なプラットフォームです。

- RAG機能を使えば、社内情報に詳しい独自のFAQボットなどが簡単に作れます。

- コストは「Difyプラン料金+API利用料」で考える必要があり、運用には工夫が求められます。

プログラミングの壁は、もはや過去のものです。この記事を参考に、まずは無料プランからDifyに触れてみてください。そして、あなたのアイデアで、日々の業務をより創造的なものへと変えていきましょう。